【図解解説】緊張型(緊張性)頭痛に効くストレッチ・マッサージ

スポンサードリンク

「ギュッと」いったように「頭部」を締め付けられるような「痛み」や「首肩のコリ」の症状があって「つらい」、「吐き気」を伴うこともあるといった「緊張型(緊張性)頭痛」をお持ちの方は、結構多くいらっしゃるのではないでしょうか?

実は、私もひどい「緊張型(緊張性)頭痛」に見舞われて、現在も日々「ストレッチ」を実践している最中です。

ここでは、「緊張型(緊張性)頭痛の概要や原因」「改善できるストレッチ・マッサージ」などをわかりやすくご紹介していきますので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね!

スポンサードリンク

目次

緊張型(緊張性)頭痛の概要

「緊張型(緊張性)頭痛」は、日常生活中の「精神的」および「身体的」な「ストレス」が度重なることが原因となり、「首・肩~背中」の「筋肉」が「緊張」することで「首~肩」にかけて「筋肉収縮」が起こります。

これによって、「頭部」には「締め付けられるような痛み」が感じられますが、その他にも、「倦怠感」「ふらつき」「吐き気」「首・肩のコリ」といった症状も伴い、「横になっていてもつらい」という状況へと陥る恐れもあるのです。

「緊張型(緊張性)頭痛」の種類としては大きく分けて「反復性緊張型頭痛」と「慢性緊張型頭痛」がありますが、「子ども」から「高齢者」までという幅広い年齢層に生じ得る疾患であることは間違いなく、「筋肉緊張具合」が高くなるほどに「血行・血流」が悪化し、「筋肉」の中での「老廃物」が蓄積していきます。

尚、「緊張型(緊張性)頭痛」の「原因」をはじめとする「治療法」などについては以下の記事にて解説していますので、こちらの方もあわせて参考にしてみてください。

(参考:スッきりんと学ぶスッきりんのバイバイ頭痛講座(総監修:埼玉国際頭痛センター長坂井文彦先生))

▶緊張型(緊張性)頭痛の原因や具体的な症状とは?治療法までを徹底解説!

緊張型頭痛を解消するストレッチ・マッサージ

「反復性緊張型(緊張性)頭痛」であれば、病院などで処方される「筋肉の鎮痛剤・鎮痛薬」によって症状が軽減する場合もあるのですが、実は、特に「専門的な治療」が必要ではありません。

では、どのように対処すべきなのでしょうか?

それは、どなたにでも簡単に実践できる「ストレッチ・マッサージ」です。もし、「緊張型頭痛」が症状として思い当たる場合は、無理のない程度に「ストレッチ・マッサージ」をすることで「筋肉」をほぐし、「血行・血流」を促進させていきましょう。

頭痛体操(ストレッチ・マッサージ)の方法

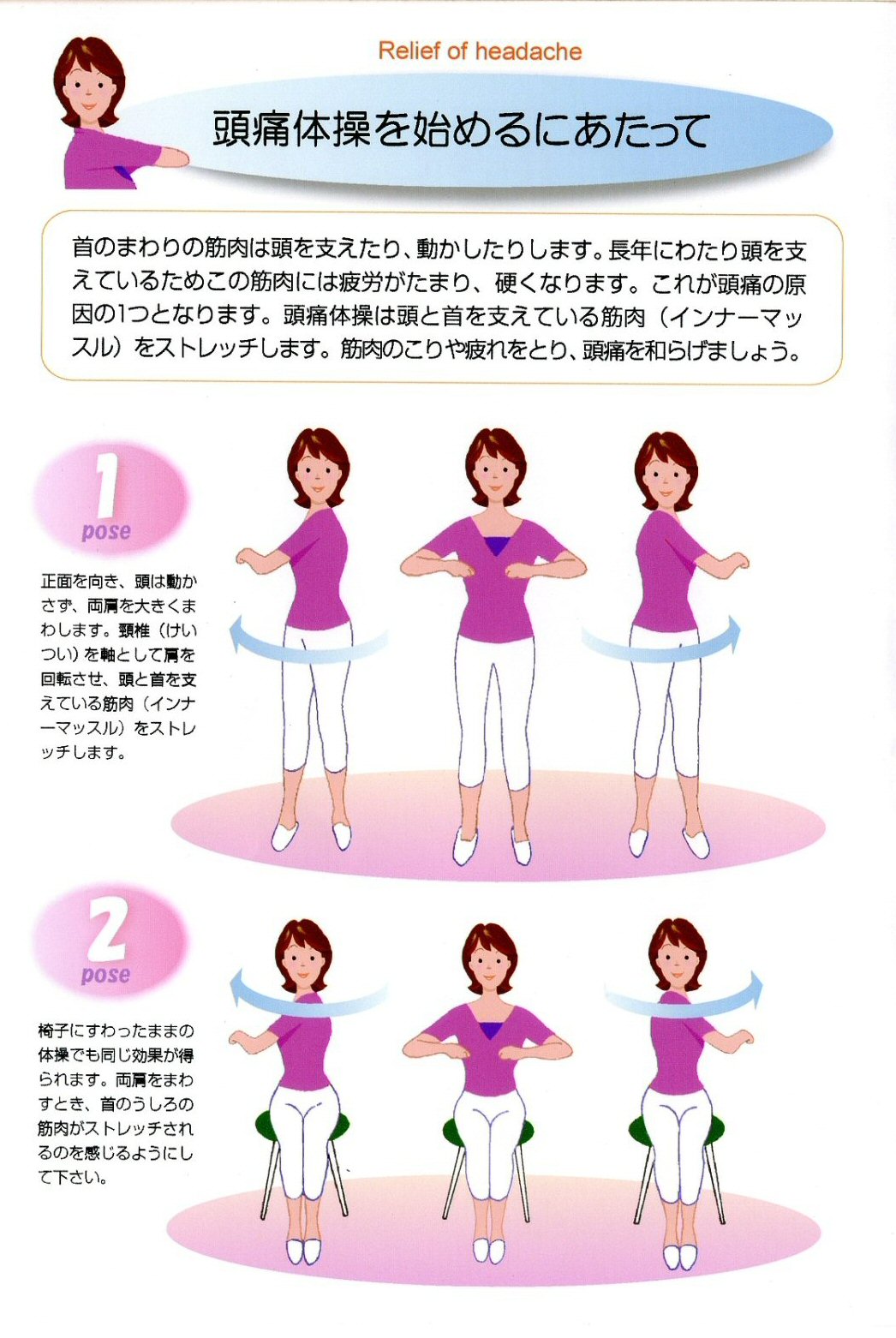

まず1つ目は、「頭痛体操(ストレッチ・マッサージ)」。

「頭痛体操(ストレッチ・マッサージ)」は、「緊張型(緊張性)頭痛」の症状・痛みの軽減に限らず、「片頭痛」への予防にも効果効能をもたらしてくれるため、非常におすすめです。

「首」の「後側」に「しこり」のような痛みがある場合は、それが長期的に続くことで「片頭痛」に発展することが多いものの、しっかりとほぐすことで「痛み」を調整する「神経」に「刺激・サイン」が送られて、「頭痛」の「頻度」が改善されていきます。

「緊張型(緊張性)頭痛」は、前述したように「精神的ストレス」や「身体的ストレス」に起因することが多数であり、「首~肩」にかけての「筋肉緊張」によって「首コリ」「肩コリ」が発生し、その症状が「頭部」へと移るのですが、この痛み・症状を解決するにも「頭痛体操(ストレッチ・マッサージ)」は効果抜群!

時間的にも「1回につき1~2分程度」ですし、「首~肩」の「筋肉」をほぐして「伸ばす」ことが目的なのでとっても簡単です。

普段から「デスクワーク」などで「同じような姿勢で長時間いることが多い」という方は、特に「首」の「後側」がコリ固まっていることが懸念されますので、「仕事の休憩時間」や「就寝前」などに、ぜひ実践してみてください。

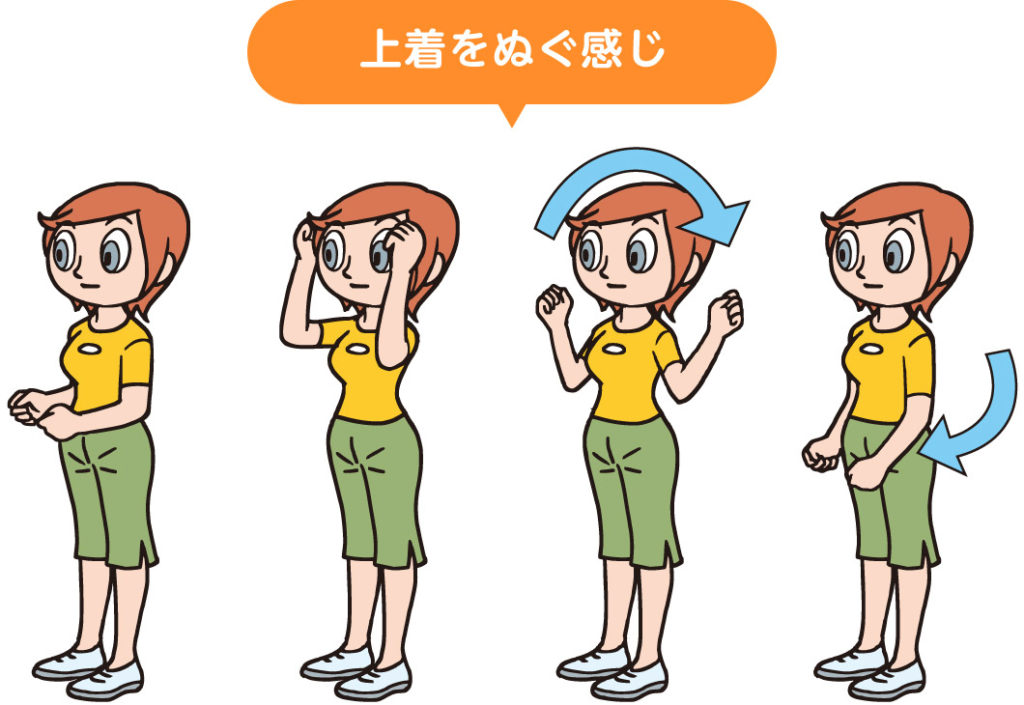

【頭痛体操(ストレッチ・マッサージ)のポイント】

- 「頭部」を動かさないようにしましょう。

- 「頸椎(けいつい)」を駒(こま)の軸のように固定し、「頭部」と「首」を支える「筋肉部位(インナーマッスル)」を左右交互に回すようにして「ストレッチ・マッサージ」をしていきましょう。

- 「片頭痛」による発作などが生じているときは行ってはいけません。

- 「ストレッチ・マッサージ」を実践しているときに「痛み」が増してきた場合は直ちに中止してください。

- 「頭痛」の程度が激しかったり「発熱」がある場合は行ってはいけません。

(画像出典:頭痛体操 Exercise to relieve headache and stiff shoulders)

後頸筋を伸ばすことを目的とした腕を振るストレッチ・マッサージの方法

立ちながら行う場合

「首周辺」の「筋肉」は、長い年月に渡って「頭部」を支えたり動かしたりしているため、かなりの「疲労」が蓄積してコリ固まっています。「筋肉(インナーマッスル)」をしっかりとほぐしてあげて、日頃の疲れを取り除いてあげましょう。

【実践時間の目安】「2分間程度」

- 正面を向きます。

- 「頭部」を動かさずに「胸の高さ」で「水平」に「腕」を振り「肩(両側)」を大きく回します。

- 「頸椎(けいつい)」を軸にして「肩」を回し「頭部」と「首」を支えている「筋肉(インナーマッスル)」を「ストレッチ・マッサージ」します。

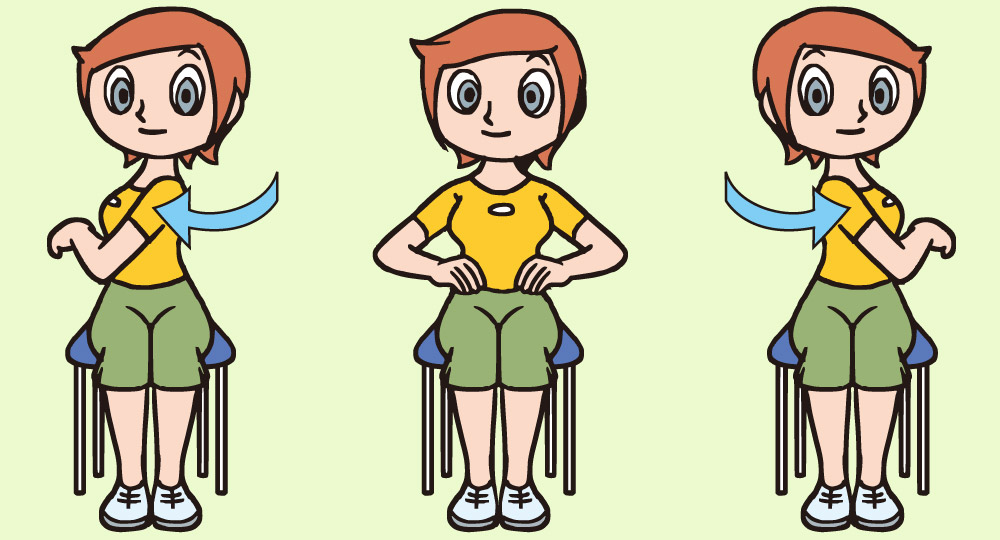

椅子(いす)に座った状態で行う場合

「椅子(いす)」に座りながらでも、同程度の効果効能が発揮されます。

【実践時間の目安】「2分間程度」

- 「椅子(いす)」に座って「両足」をそろえます。

- 正面を向きます。

- そのまま「肩(左右)」を前に出すようにするイメージで交互に身体を回します。

このとき、「首」の「後側」がしっかりと「ストレッチ」されるように心がけてください。

(参考:スッきりんと学ぶスッきりんのバイバイ頭痛講座(総監修:埼玉国際頭痛センター長坂井文彦先生))

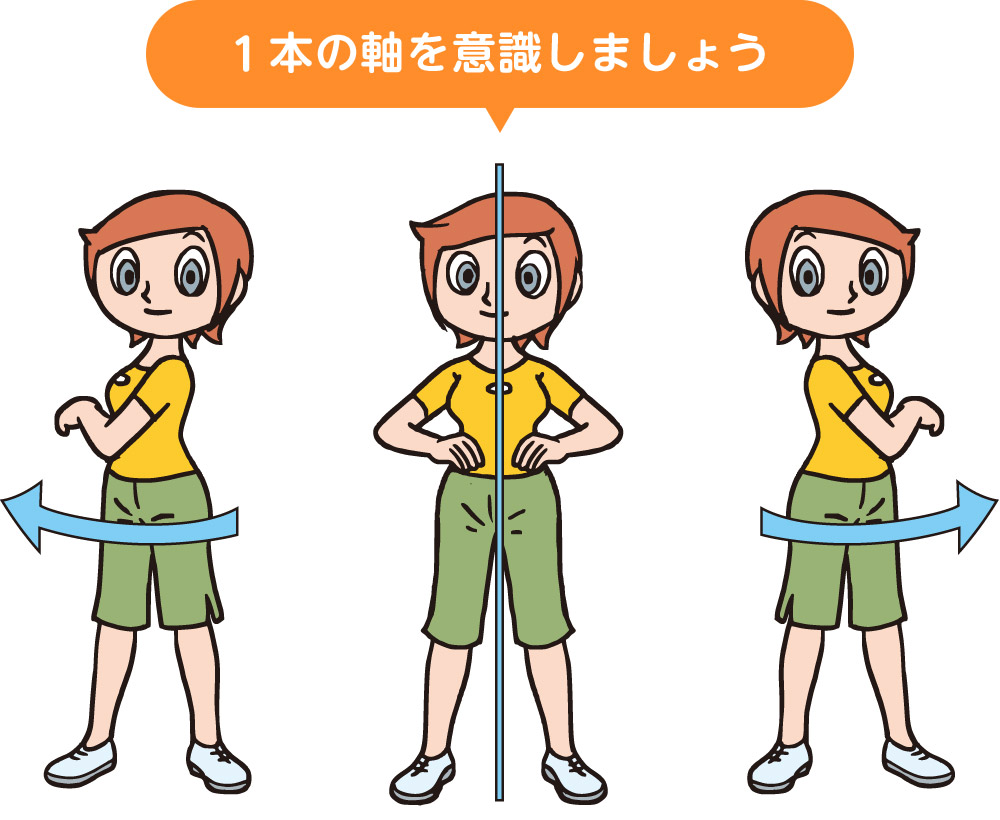

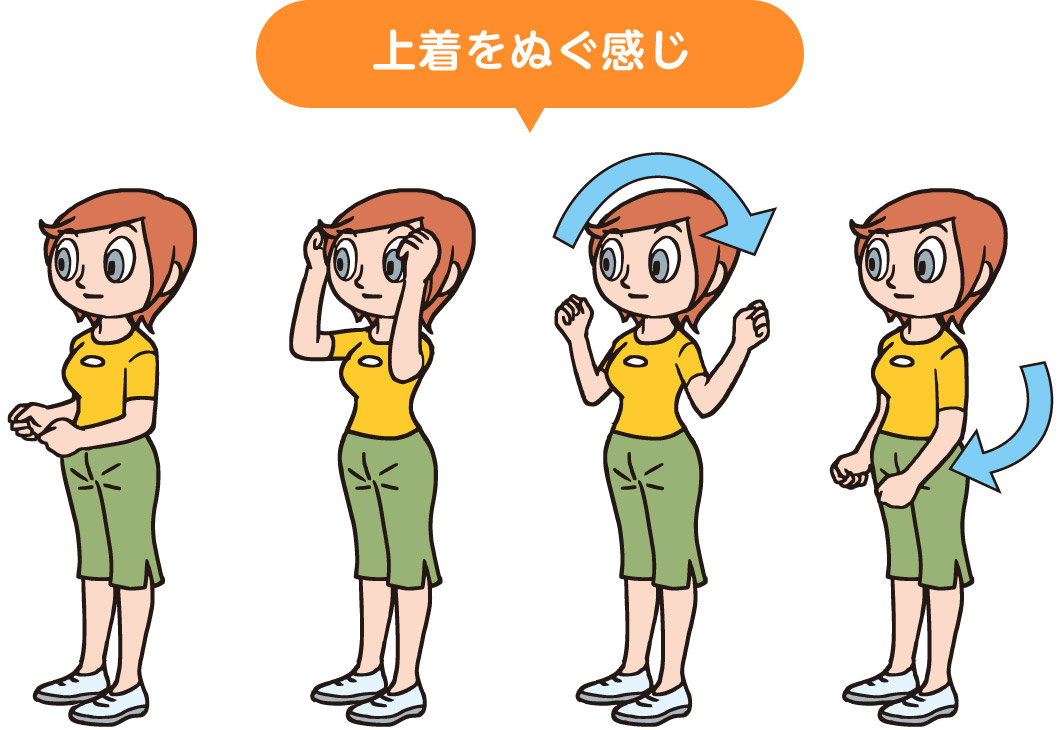

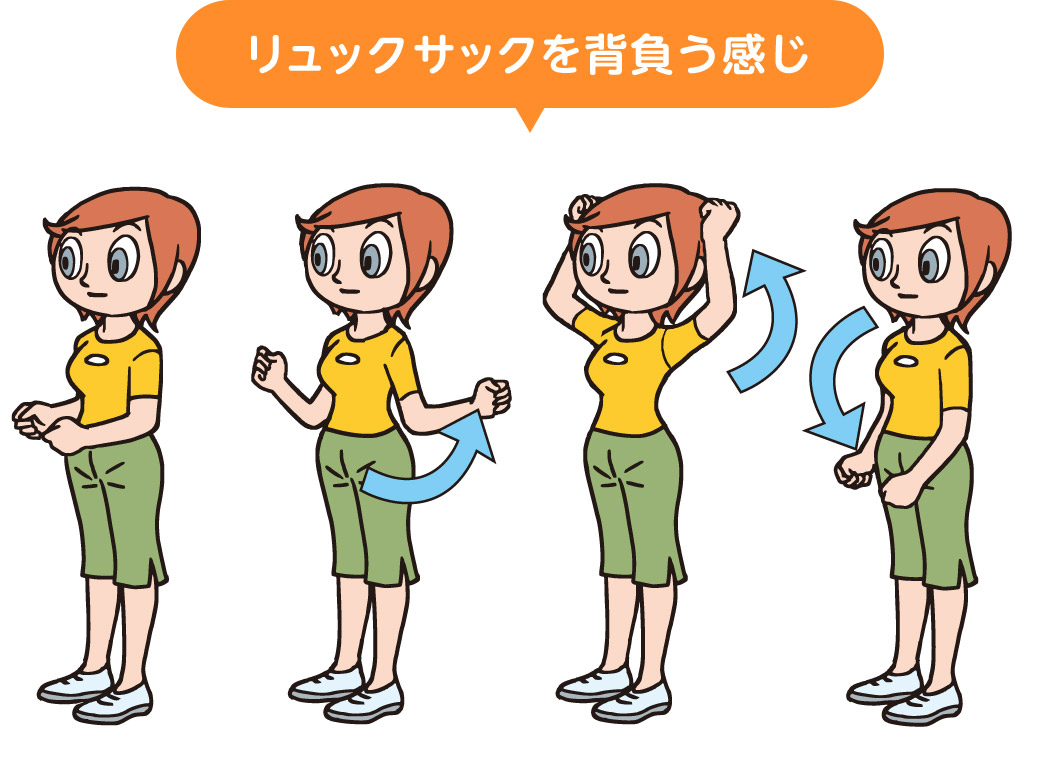

僧帽筋を伸ばすことを目的とした肩を回すストレッチ・マッサージの方法

【実践の目安】「6回程度」

- 「両肘」を軽く曲げた位置から「肩」を中心として「肩筋肉」が「ゴリゴリッ」となるようなイメージで「外側」へ大きく回します。

- 「両肘」を軽く曲げた位置から「肩」を中心として「リュック」を背負うようなイメージ+不要な「力」を抜くようなイメージで「内側」へ大きく回します。

(参考:スッきりんと学ぶスッきりんのバイバイ頭痛講座(総監修:埼玉国際頭痛センター長坂井文彦先生))

まとめ

ここまで「緊張型(緊張性)頭痛の概要+改善策としてのストレッチ・マッサージ方法」についてお伝えしてきましたが、いかがでしたか?

「緊張型(緊張性)」の頭痛は、日頃の何気ない「精神的ストレス」や「身体的ストレス」の蓄積によって知らず知らずのうちに発症していることが多い疾患です。

ただし、多くの場合は「専門的治療」を受けることなく、今回ご紹介したような「ストレッチ・マッサージ」を実践すれば改善させることができますので、時間を見つけて、こまめに取り入れていくようにしましょう。

重要なことは「一時的なストレッチ・マッサージ」に留まることなく、毎日コツコツと続けていくこと。仕事や家事、学業などに追われて多忙な日々をお過ごしかと思いますが、少しでも良いので、あなたの身体を労わる「リラックスタイム」を持つようにしてください。

スポンサードリンク

スポンサードリンク